郑鸣哈尔滨电视台记者

杨思琪江宥林新华社黑龙江分社记者

◎普京亲自为邓军教授颁发奖章

《百年风霜》是一部纪实文学作品,由“普京奖章”、“普希金奖章”获得者,曾任黑龙江大学俄语学院院长的中国国家级名师邓军教授和她的父亲、母亲共同完成,记录了邓军一家三代与哈尔滨这座城市的历史渊源和传奇故事。

◎邓军的外祖母薇拉

爱,是最温暖的呵护

邓军的外祖父扎尔克是一名塞尔维亚骑兵军官,为了保卫斯拉夫民族的共同利益参加了第一次世界大战。战争结束时,他的部队已经转战到了俄罗斯西伯利亚。出于种种原因,部队只能从西伯利亚通过陆路抵达符拉迪沃斯托克,再自中国经海路返回。骑兵部队辗转到达克拉斯诺亚尔斯克后,在一次行进中偶然经过邓军外祖母薇拉的窗前。当时,出身俄罗斯官宦家庭的薇拉是一位17岁的妙龄少女。人群中气宇轩昂、目光坚毅的扎尔克吸引了她的目光,扎尔克也很快爱上了单纯、美丽的薇拉。命运的邂逅开启了他们相爱、相守的人生之旅。

扎尔克与薇拉几经波折来到哈尔滨。然而,即便卖掉了心爱的战马和配枪,他们也买不起归国的船票。哈尔滨这座刚刚兴起的城市成了他们相依为命、苦盼归期的落脚点。晚年的扎尔克因思乡情切、穷困潦倒、疾病缠身常常借酒消愁。受过良好教育的薇拉总会对孩子们轻轻地说:“你们的爸爸太思念家乡,太想念亲人了,我很心疼他。”

理解与宽容、善良与柔情、忍耐与知性、爱,给了这个家庭最温暖的呵护。

爱,是最坚固的盾牌

邓军的父亲邓建桥与母亲伊拉相知、相爱、相守的故事续写了这个家庭的传奇。

邓军的父亲邓建桥毕业于中国人民抗日军事政治大学,从延安来到哈尔滨参与城市建设工作,并出任收归国有后的秋林公司第一任总经理。在哈尔滨侨民档案馆,邓建桥初见伊拉,只是惊鸿一瞥,她美丽的容颜和优雅的气质在他的心里留下了深深烙印。这位浪漫诗人与战地记者调动起自己所有的俄语交际能力,很快俘获了伊拉的芳心。

结婚之后,伊拉依照俄罗斯习俗改名为“邓伊玲”。在此后几十年的共同生活中,他们几经磨难、患难与共,邓建桥错失成为外交官的机会,邓伊玲为了家庭放弃了回塞尔维亚定居。作为哈尔滨工业大学资深俄语教师的邓伊玲回忆道:“在我最无助的时候,我曾想过放弃生命,但我深深地爱着我的丈夫和三个孩子。”

尽管遭遇诸多不幸,邓建桥仍然把自己温柔、体贴的一面留给家人。他对家人总是笑盈盈的,永远记得妻子的生日和结婚纪念日,并设法买来鲜花和甜点。他们相敬如宾,用俄语和汉语交替说着总也说不完的话。

邓建桥去世后,邓伊玲总是对着丈夫的照片发呆。有一次,邓伊玲不小心摔坏了腿,邓军和弟弟邓晓桥、妹妹邓晓玲都劝她换一套带电梯的房子,她却说:“不行,这里是你爸爸最熟悉的家。换个地方,你爸爸的灵魂就找不到家了。”邓伊玲就这样坚守着,直到她最终离开了这座老房子。

有一种缘分,初遇便是久别重逢。爱,是他们抵御一切苦难最坚固的盾牌。

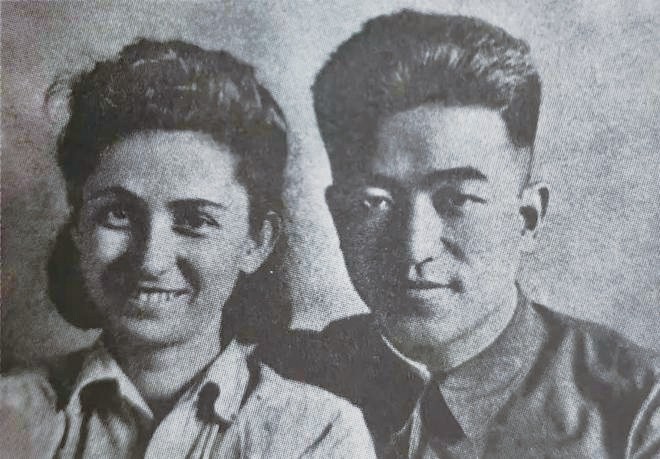

◎邓建桥与伊拉相知、相爱、相守

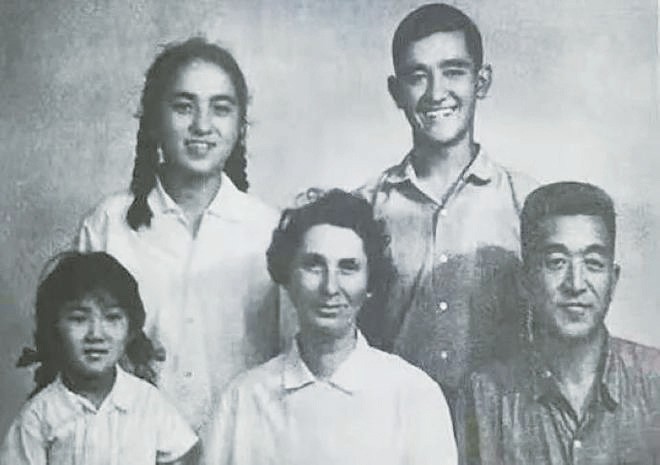

◎邓建桥与伊拉哺育了新的家庭

天地间大写的爱

爱家庭,爱祖国,爱世间一切美好的事物,构成了这部传记的主旋律。尽管这个家庭历经百年悲欢离合,饱经苦难与折磨,却没有抱怨,没有仇恨,没有消沉,只有对生活的坦然、对生命的热爱。

邓军是三个孩子中最为突出的一个。1982年,邓军从黑龙江大学本科毕业并留校,负责讲授俄语听力、阅读、写作、口语等10余门课程。从走上讲台的第一天起,邓军就像一辆加足马力的小跑车,把全部的能量都释放到俄语教学中。给新生上第一堂课时,邓军会让每个学生做自我介绍,并说出最想说的一句话。一堂课下来,她就记住了所有学生的名字。

“这是对学生最平等的尊重,让他们感受到‘老师记住我了’,会激发他们学习俄语的兴趣。”邓军笑谈道: “有时候,我都觉得自己像个神经病。从学校回到家,

◎邓军为中国培养了数千名俄语专业优秀人才

哪怕是看电视、做家务的时候都会琢磨,哪些内容可以用在课堂上。”

邓军尤其注重“用心”二字,她认为只有心里装着学生,去了解他们每一个人,才能真正做到“教书育人”。

从“邓姐姐”到“邓妈妈”,又到“邓奶奶”,学生们对邓军的称呼变了又变,但始终不变的是她给学生的温暖和她心中为国家培养俄语人才的紧迫感。为家境贫寒的女学生缝制结婚礼服、劝说失恋后打算辍学的男孩子回归正轨、邀请毕业生到自己家里做客联欢……一批又一批学生唱着她教的俄语歌,走出校门,成为各个领域的青年骨干。

◎邓军与《百年风霜》

邓军培养了数千名俄语专业优秀人才,参与编写、审定教材达20余部,授课时长超过10万学时,她也得到了国内俄语教学领域的广泛认可。30多年里,她获得国家级精品课程、国家级优秀教学团队、国家级教学名师、国家级教学成果奖一等奖等多项荣誉。

邓军的父母已去世多年。邓军献给父母最珍贵的礼物是其与父母共同撰写的《百年风霜》一书。书中记录的那些波澜百年的凄美往事,是中国社会近百年变迁与发展历程的投射,是回溯岁月之河,跨越中国、俄罗斯和塞尔维亚。